日本ブランドの『小紅書(RED)』活用方法

<目次>

小紅書(RED)とは

小紅書(中国語「小红书 」・通称「RED」)とは「世界中の良いモノが見つかる」をコンセプトにして中国で開発されたソーシャルプラットフォームです。2013年に上海に設立された行吟信息科技有限公司によってサービスがリリースされ、中国本土での海淘(海外の商品を購入すること)ブームを背景にユーザーを拡大していきました。2024年9月現在では小紅書(RED)は日本からも利用可能ですので下記リンクからお試しください。

(PCの閲覧はこちらから)

(IOS APPダウンロード↓)

(アンドロイド APPダウンロード↓)

2025年8月のデータによると小紅書の主要ユーザーは、18歳から34歳の女性が中心で、主に一線・新一線都市に住み、高い購買力と質の高い生活を求めています。これらのユーザーが自身のリアルな生活経験を共有することで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を主軸とするユニークなエコシステムが形成されています。美容、ファッション、グルメ、旅行、育児、インテリアなど、あらゆる生活分野をカバーするコンテンツが特徴です。そのコンテンツの最大の魅力は、リアルさと親近感にあります。写真や動画を通じて、ユーザーは参考にしやすい情報を得ることができ、効率的に購買決定を下すことができます。この購買意思決定は訪日中国人観光客が日本で購入すべき商品を選定する意思決定にも協力に作用します。コロナ以降多くの日本ブランドが小紅書を活用して免税POSの売上を拡大しています。

小紅書(RED)の特徴

小紅書(RED)でユーザーは、ショートムービー、写真、テキストを通じて人生のあらゆる瞬間を記録し共有します。ユーザーの関心は、ファッション、スキンケア、メイクアップ、食べ物、旅行、映画とテレビ、読書、フィットネスなどのさまざまなライフスタイルをカバーしています。

小紅書のビジネスモデルは、独自の「種草」(興味を喚起する)から「抜草」(実際にECで購入する)というサイクルに基づいています。ブランドはKOL(インフルエンサー)と連携し、リアルなシーンに合わせたコンテンツを通じて、ターゲットユーザーに正確にアプローチし、ブランドの露出と認知を効率的に達成できます。

小紅書(RED)は、単なるショッピングアプリではなく、3.5億人以上の若者にとっての「生活の羅針盤」であり、ユーザーが本物のコンテンツを共創・消費する巨大な「生活百科事典」です。 まさに書物のように情報を蓄積し、膨大な投稿データは高度なAIシステムによりパーソナライズされたレコメンデーションを行います。また、タグを軸に商品情報やブランド情報を発見しやすいように設計されています。この機能を活かして2017年からEC機能を実装し個人経営店舗での販売を強化しています。

機能的な特徴を以下にまとめました。

・特定商品のレビューが検索しやすいように商品タグの設計に優れている。

・独自のアルゴリズムでユーザーの趣味趣向に基づいてコンテンツを表示をパーソナライズしている。

・コンテンツの表示はコンテンツの質(独自のアルゴリズムによる投稿後のアクション数/率)によってPVの上昇が行われる。

・プラットフォーム内での話題はハッシュタグにして生成され毎月トレンドを変更している。

・☆ブックマーク機能に優れ「買い物リスト」の整理に便利な機能を有している。

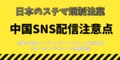

FindJapanでは2025年4月に日本に旅行したことがある又は旅する計画している中国人2,143人に「旅行前に、日本で購入する商品情報はどこで収集しますか?(マルチアンサー)」というアンケートを実施しました。結果は小紅書(RED)から新しい日本商品の情報を得ていると回答しました方が最も多くを占める形となりました。また、越境ECから情報を得ていることも確認できました。

(下記グラフ参照)

・日本の商品に関心が高いユーザーは小紅書(RED)からの新規認知を得ている。

日本ブランドの小紅書(RED)活用方法と注意点

小紅書(RED)には日本ブランドも公式アカウントを開設することが可能です。公式アカウントからはユーザーセグメント可能なFeed広告配信ができます。ブランド認知を拡大するにはKOL(キーオピニオンリーダー)からの配信が有効です。公式アカウントを持っているブランドはKOLからの配信に対してFeed広告で広告配信を行うことも可能です。配信システムは oCPC形式です。

注意点としては広告配信時の準拠法は中国広告法に基づいて行うことです。詳細は下記記事を参考にしてください。

また、ブランドの口コミ量を確保するためKOC(キーオピニオンコンシューマー)と呼ばれる一般消費者からの口コミの醸成も有効です。

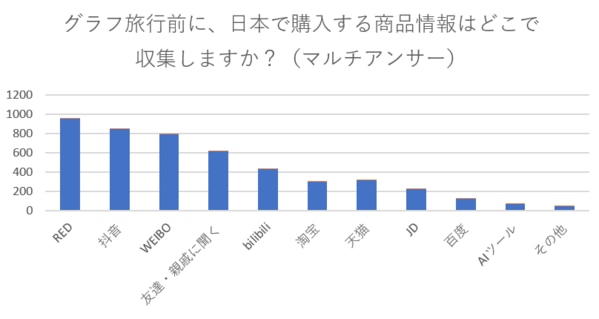

投稿のPVを増やすためには小紅書(RED)のアルゴリズムを理解し運用することが重要になります。小紅書(RED)のユーザーの70%はアプリを起動した最初のスタートページを閲覧し残りの30%は商品を探すために検索を利用し、その後アプリ内を回遊します。その為一番重要な点はユーザーの起動ページに投稿をアプリからプッシュしてもらうことです。小紅書では顧客エンゲージメント指数に基づいてプッシュされる量が変わるためこの指数をどのように改善するかが重要なPOINTになります。フォロワー数が少ないアカウントからの配信でもこの指数が高い場合は多くのプッシュを受ける事ができPVを増やすことが可能です。注意点として水軍(さくらアカウント)を利用したエンゲージメント指数を故意に増やす行為はプラットフォームからペナルティを受けるため注意が必要です。詳細は下記資料を参考にしてください。

小紅書(RED)を利用した中国インバウンド消費対策とは?

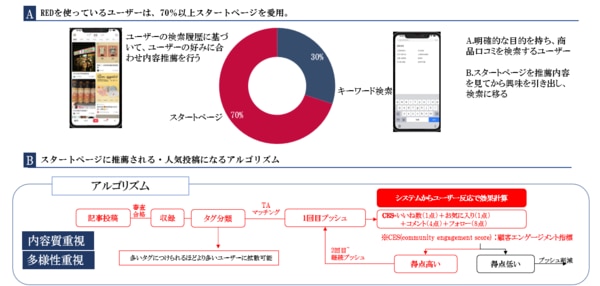

小紅書のユーザーには日本に関心が高いユーザーが多く登録されています。そのため日本旅行の計画中のユーザーも多く存在します。このようなユーザーの関心事は日本での買い物情報です。小紅書のアルゴリズムを理解できると、現在、日本買い物情報関連の投稿がプラットフォームから多くプッシュされることが理解できると思います。

現在、中国で小紅書を運用している日本ブランドもこれから運用を開始する日本ブランドもこのインバウンドボーナスともいえる買い物情報投稿コンテンツを拡充することをお勧めします。インバウンド消費対策だけでなく越境ECへの販促にも効果があります。

下記資料は「中国インバウンド消費対策」の資料になります。是非参考にしてみてください。